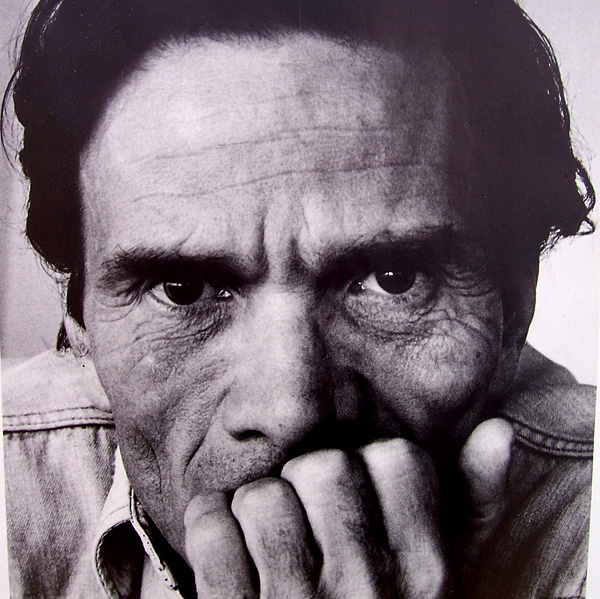

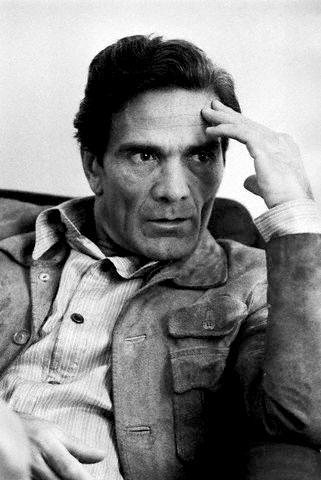

Пазолини. История смерти

5 марта, 2010

АВТОР: Михаил Побирский

5 марта 1922 года родился итальянский поэт и кинорежиссёр Пьер Паоло Пазолини

Повествуя о неком абстрактном индивидууме, жившем на свете, в первую очередь упоминают рождение его либо даты, ассоциируемые с теми или иными вехами жизнедеятельности. В случае с Пазолини напротив – говорят о смерти. Да, смерть Пьера Паоло Пазолини – это одна из известнейших и наиболее эксплуатируемых мифологем XX века, не прекращающая будоражить воспалённые умы доморощенных кухонных интеллектуалов и сегодня, в веке XXI. В мемической модели, посредством которой современное культурологическое болото продолжает успешно прозябать, фотография Пазолини-мертвяка, раздувшегося трупными выделениями и густо сдобренного кровоподтёками, по праву занимает одну из лидирующих позиций – где-то между снимком чегевары-иисуса, расколошмаченными талибами хинаянскими статуями и грустным нигретенком, убоявшимся стервятника.

Мем сей выкристаллизовался во многом благодаря стараниям близкого (во всяком случае, по его утверждениям) друга Пазолини – Джузеппе Дзигайна. Джузеппе Дзигайна, как Джузеппе из детской сказки, выпиливает из бревна того Пазолини, которого нам сегодня и подают на обед вместе с его метафизическими потрохами. А вот что говорят сухие хроники: Пьер Паоло Пазолини был убит 2 ноября 1975 года в Остии, периферии Рима, на том месте, где он за несколько лет до этого снимал сцену для одной из своих картин – «Кентерберийские рассказы». Тело было найдено в луже крови. У трупа было переломано 10 рёбер, раздавлено сердце, разбита челюсть, сломана левая рука и наполовину вырваны уши. По трупу несколько раз проехала машина. И, конечно, любой из этих фактов, по мнению Дзигайна, есть неоспоримое доказательство суицида Пазолини, и не просто суицида, а чётко сформулированного и обоснованного творческого акта.

Теория Дзигайна, если говорить кратко и не углубляться в семиотические дебри, есть теория о последней сцене, срежиссированной Пазолини, — сцене собственной смерти.

Это основной тезис – постановка собственной смерти как кульминация творческого процесса длиной в одну жизнь одного отдельно взятого итальянского интеллектуала. Ну и всё, конечно, обставлено с соответствующим антуражем; Остия – это место древних жертвоприношений, капище, на котором заклали не одну тысячу достойных романцев, 2 ноября – это In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum – католический «День Всех Душ», видимо адаптированный языческий праздник, когда умершие озабочены в чистилище собственной пурификацией. Молитвой и постом! И не как иначе.

Следуя логике Дзигайна, человек, покончивший с собой подобным образом, не может не войти в модернизированный пантеон героев новейшей истории.

Впрочем, оказался там Пазолини лишь стараниями неугомонного Джузеппе, ибо герой есть явление целостное, законченное, а Пазолини, если мы обратимся к его творчеству, соткан из миллионов противоречий и бесконечных дуальностей. Пазолини это не Юкио Мисима, совсем нет, и ритуальность совершённого, даже если эмпирически предположить наличие хоть какой-то ритуальности, остаётся ритуальностью мнимой, двусмысленной. Пазолини это антигерой, абсолютнейший анти – и нам ещё предстоит в этом убедится.

Сторонники «героической» теории Дзигайна обычно выстраивают свои фантастические выкладки на мифологизме в творчестве мэтра, подразумевая его киноработы. Это и «Аккатон»(Accatone, 1962), и снятая следом «Мама Рома» (Mamma Roma, 1962) и, конечно, «Евангелие от Матфея» (il vangelo secondo matteo, 1964) – картины, в которых присутствует яркий мифологический пласт. Однако мифология Пазолини это не мифология героя, в ней отсутствует пассионарность, мифология его тревожна, это да, но в то же время ведь и робка. В ней нет ни стройности, ни эпического размаха, нет пространства, нет космоса, — всё очень скромненько так, словно в небольшой церквушке где-нибудь на окраине Болоньи. Мифология эта во многом провинциальна. Как и биография Пазолини.

Биография провинциального школьного учителя и поэта-романтика, пишущего на фриуланском, пойманного мастурбирующим со своими же инфантами-учениками в лесу во время крестьянского праздника. Дзигайна, что интересно, достаточно часто упоминает этот факт в свете его раздутости и переоценки. Однако подобная десакрализация, духовный суицид, разрыв с традицией, с католицизмом, вскормившем художника, и явился для Пазолини «критической точкой», выходом на финишную прямую его метафизического забега в никуда. И дело тут не в осуждении властей или церкви, а в глубоком личностном духовном кризисе, потере опоры, в глубочайшем разочаровании в себе и, как следствие, разочаровании во вселенной. Ибо Пазолини, вскормленный христианской космогонией, воспринимал собственную личность как отражение бога или абсолюта и собственный кризис по праву отождествлял с кризисом всего сущего.

С этим самым Пазолини, разбитым и запутанным, мы в основном и знакомы. Он переезжает в Рим из Фриули, пишет. Пишет успешно. Пишет романы, а также пару десятков сценариев, известнейшие из которых – «Ночи Кабирии» Феллини и «Мрачный жнец» Бертолуччи.

В Риме Пазолини безнадёжно влюбляется в местный люмпен-пролетариат, а точнее даже в деклассированную часть оного, что тоже вполне закономерно. Пазолини ведь и сам деклассированный элемент – изгнанный, неприкасаемый. Если рабочий – это человек целостный, привязанный, то деклассированный (будь то вор, шлюха или наркоман) – фигура гораздо более тождественная самому художнику: никаких привязанностей или целей у подобных людей нет, есть лишь блуждание по бесконечным инфернальным лабиринтам городских окраин.

Сам Пазолини предпочитал подводить свои привязанности под марксистские теории, однако ведь марксизм в его исполнении хромоват, ибо само противостояние пролетариата и буржуа – достаточно скоро нивелируется в его глазах. Пазолини осознаёт, что рабочий по сути своей есть поздняя эманация того самого буржуа. В этом смысле очень показательно оценены Пазолини известные парижские события шестьдесят восьмого. Он понимает, что сатрапы-полицейские на самом-то деле и есть тот самый пролетариат, в который ожиревшие и обалдевшие от скуки интеллектуальчики швыряют булыжники.

Интересно, что при всей своей спонтанности и привязанности к маргиналам подход Пазолини достаточно академичен. Изучая жизнь римского дна, Пазолини с усердием и тщательностью энтомолога фиксирует не только повадки, но и язык люмпенов, их непередаваемый диалект, жаргонную речь. Пазолини даже издаёт антологию диалектальной поэзии, и пишет роман «Шпана» — полностью посвящённый люмпен-пролетариату. Феллини консультируется с ним как со специалистом по римской шелупони. Любовь Пазолини к римскому диалекту и к диалектам вообще обусловлена стремлением отображать реальность такой, какой она является на самом деле. Диалект это язык, не обременённый условностями, язык яркий, пластичный. Таким образом, диалект является наиболее совершенным инструментом из существующих лингвистических форм. Всё это, кстати, применимо и к искусству в целом, ведь в сущности кинематограф это и есть диалект. По сравнению с литературой или, скажем, с живописью. Так что обращение Пазолини к кино не только предельно логичный шаг, но и чётко выверенный идеологически. В этом Пазолини как раз последовательный коммунист. Он использует наиболее открытую и доступную форму по преодолению идеологии.

Однако в своих киноработах Пазолини вновь отдаляется от канонического марксизма и занимает позицию изначально проигрышную, пессимистическую. Например, программный фильм «Евангелие от Матфея», одна из его самых знаковых работ – по сути является христианской апокрифической сагой, в которой Иисус Назарянин, Царь Иудейский предстаёт мятежником, зачинщиком беспорядков, пришедшим в этот мир бороться с властью имущими. Отношение Пазолини к Христу – чрезвычайно трепетное. Очевидно, что Христос для Пазолини – фигура основополагающая и крайне важная. Фильм этот, поставленный человеком, отсидевшим тюремный срок за богохульство, является одним из самых воистину христианских в истории кино. Пессимизм же в том, что объективная реальность, социум – глубоко больны, поражены проказой ростовщичества, ложью, страхом – и Иисус являет собой лишь попытку преодолеть всё это. Обречённую на провал, как обречены были (и Пазолини это прекрасно понимал) пролетариат и Коммунистическая Партия Италии. Как обречён был сам Пазолини.

Сопрягая в своих работах историю и современность, Пазолини констатирует вневременность, он апеллирует к коллективному бессознательному, пользуется общечеловеческими архетипичными образами. В нём много фрейдизма и юнгианского символизма. Наиболее яркие примеры – это интерпретации античных нарративов в «Царе Эдипе» (Edipo Re, 1967) и «Медее» (Medea, 1969). Также много в его работах и фрейдистского примордиального эротизма. Сам Пазолини писал: «…Идея изображения эроса в человеческой среде, которая уже попадает под власть истории, однако, ещё сохраняет эрос в первозданности — в Неаполе, на Среднем Востоке — завораживала меня лично как автора и как человека». Эротизм Пазолини это истинный эротизм традиции, ибо в нём нет норм и ограничений, нет градаций на принятое и на табуированное. Абсолютная дикость относить Пазолини к так называемой , ибо Пазолини всем своим творчеством олицетворял неприятие всяческих делений на «субкультуры», свойственных больной современности.

Пазолини постоянно мечется, он в поиске, он неудовлетворён. Он бежит, бежит от себя, от других. Скитается по свету. Иран, Турция, Индия наконец. В Индии пытается работать, снимает документалистику, абсолютно пустую. Пазолини ничего не понимает в Индии. Зачем-то снимает бессмысленные монологи местных рабочих активистов. Он теряется в трущобах Бомбея, которые потом будет превозносить на манер римских. Пазолини не то что не целостен, он просто растерзан, ещё при жизни его распяли, обратили в бегство – из гибнущей Европы, от собственной самости. Капиталистический реваншизм семидесятых, неофашизм в Южной Америке, ревизионизм коммунистических структур, обуславливающих догму и идеологию, столь ненавистную Пьеру Паоло. Миститический марксизм Пазолини становится неформатным и ненужным. И всё это по нарастающей, обстановка нагнетается. Развязка близка. И Пазолини снимает свой самый известный и скандальный фильм. Снимает для того, чтобы умереть.

«Сало, или 120 дней Содома» (Salo O Le 120 Giornate Di Sodoma, 1975). Считается, что это фильм о фашизме («Сало» — так называлась провозглашённая Муссолини 16 сентября 1943 «Социальная республика», или «Республика Сало», по наименованию небольшого города во Фриули). Место действие фильма – вилла Фельтринелли, резиденция Муссолини. При этом Пазолини использует свой излюбленный приём сопряжения двух исторических эпох в одну, ибо населяющие виллу Фельтринелли разыгрывают сюжетную линию романа «Жюльетта» Де Сада, описывающего Северную Италию шестнадцатого века. В общем, всё достаточно логично – фашизм, ужас и моральный террор. Однако если это фильм о фашизме и о Муссолини, почему тогда в фильме нет не одного намёка на крах той самой республики, на крах итальянского фашизма? Как раз наоборот, в одной из финальных сцен два молодых фашиста мило беседуют – дескать, как хорошо бы влюбиться и так далее. Почему вместо привычных фашистских бонз мы видим глуповатых растерянных людей, потрёпанных и в возрасте? Мне кажется, что фильм этот совсем не о фашизме, а как раз о том, о чём говорилось в предыдущем абзаце. В частности, о крахе Европы и общемировом вырождении. Вглядитесь, всё, что было так присуще Пазолини в его работах, в «Сало» — предельно атрофировано. Вместо эротизма – груда тел, лишённая привлекательности. Герои не совокупляются, они словно гигантские ящерицы перетекают один в другого, никакой индивидуальности больше нет, эмоции и тонкие чувства – практически отсутствуют. Герои гримасничают, глумятся, их драматизм неубедителен. В «Сало» пессимизм Пазолини принимает крайние маниакальные формы, и действительно, у человека, снявшего подобное, есть более чем веские поводы для самоубийства.

Дзигайна довольно интересно рассказывает о похоронах Пазолини. Например, сравнивает их с похоронами Тольятти, которые Пазолини задокументировал в своё время. Суровые бойцы уличных рабочих бригад несут гроб, гордо, молчаливо. Однако есть существенная разница. Дзигайна сам инспирировал приход людей, обзвонил соответствующие организации. В первые дни после смерти телефон молчал, никто не звонил, вообще никто, развороченный гений был абсолютно никому не нужен, и если бы не вездесущий Дзигайна, — хоронили бы его лишь вороны да кладбищенские нищие. Как и подобает хоронить настоящего героя.

Текст подготовлен для